मच्छर, यह एक ऐसा नाम है जो हमारे दिमाग में केवल परेशानियों और बीमारियों की छवि बनाता है। जब भी हम मच्छरों के बारे में सोचते हैं, तो डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, और जीका जैसी गंभीर बीमारियों की तस्वीर हमारे सामने उभर आती है। ये छोटे, लगभग न दिखाई देने वाले कीड़े, दिखने में जितने साधारण लगते हैं, असल में हमारे स्वास्थ्य और पर्यावरण पर उतना ही बड़ा प्रभाव डालते हैं।

मच्छरों की गिनती पृथ्वी पर सबसे ज्यादा खतरनाक कीटों में होती है। ये न केवल बीमारियों के वाहक हैं, बल्कि मानव जीवन को आर्थिक, सामाजिक और शारीरिक रूप से भी प्रभावित करते हैं। हर साल लाखों लोग मच्छरों के कारण बीमारियों से प्रभावित होते हैं, और यह आंकड़ा खासतौर पर उन क्षेत्रों में ज्यादा होता है जहां साफ-सफाई और स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव है।

मच्छरों का जीवन केवल मानव जीवन पर ही नहीं, बल्कि पर्यावरणीय संतुलन पर भी असर डालता है। जहां ये कई बीमारियों के लिए जिम्मेदार होते हैं, वहीं ये प्राकृतिक पारिस्थितिकी का एक हिस्सा भी हैं। इनके लार्वा मछलियों और अन्य जलीय जीवों के लिए भोजन का स्रोत बनते हैं, और कुछ मच्छर पौधों के परागण में भी सहायता करते हैं।

इस लेख में हम मच्छरों की दुनिया की हर जरूरी जानकारी को गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। मच्छरों की प्रजातियों, उनके जीवन चक्र, उनके द्वारा फैलाई जाने वाली बीमारियों, और उनसे बचाव के तरीकों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही, यह जानेंगे कि कैसे मच्छरों का हमारे पर्यावरण में एक अलग महत्व है और भविष्य में इनसे निपटने के लिए कौन-कौन से उपाय किए जा सकते हैं।

आइए, मच्छरों की इस जटिल और रोचक दुनिया में कदम रखें और समझें कि ये छोटे कीड़े हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं।

मच्छर क्या हैं? (What are Mosquitoes?)

मच्छर छोटे आकार के कीट हैं, जिनकी गिनती दुनिया के सबसे सामान्य और व्यापक रूप से पाए जाने वाले जीवों में होती है। ये कीट “कुलिसिडे” (Culicidae) परिवार से संबंधित हैं और लगभग 3,500 प्रजातियों में बंटे हुए हैं। मच्छर आकार में छोटे और हल्के होते हैं, जिनकी लंबाई 3 से 6 मिमी तक हो सकती है। उनके पंख पतले, पारदर्शी और हल्के बालों से ढके होते हैं। मच्छरों की पहचान उनकी पतली और लंबी टांगों और चूसने वाले नुकीले मुँह (सूँड) से होती है, जिसे वैज्ञानिक रूप से “प्रोबोसिस” कहा जाता है।

मच्छरों का मुख्य भोजन पौधों का रस और फूलों का पराग होता है, जो उन्हें ऊर्जा प्रदान करता है। हालांकि, केवल मादा मच्छर ही खून चूसती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि मादा मच्छरों को अंडे देने के लिए प्रोटीन और आयरन की आवश्यकता होती है, जो उन्हें मानव या जानवरों के खून से प्राप्त होता है। मादा मच्छर इंसानों, जानवरों और पक्षियों को काटकर उनका खून चूसती हैं, जबकि नर मच्छर केवल पौधों का रस और अन्य मीठे तरल पदार्थ खाते हैं।

मच्छरों का आवास और व्यवहार

मच्छर आमतौर पर ऐसे स्थानों पर रहते हैं, जहाँ गर्म और नम वातावरण हो। रुका हुआ पानी, जैसे तालाब, गड्ढे, कूलर, फूलदान, और नालियों का पानी, इनके प्रजनन के लिए आदर्श स्थान होते हैं। यही कारण है कि बारिश के मौसम में मच्छरों की संख्या अचानक बढ़ जाती है।

उदाहरण: यदि आप किसी बगीचे में ऐसी जगह पर खड़े हैं, जहाँ पानी जमा हुआ है, तो आप देखेंगे कि मच्छरों का झुंड उस जगह मंडरा रहा है। यह पानी उनके अंडे देने और लार्वा के विकास के लिए उपयुक्त स्थान बनता है।

मच्छरों का व्यवहारिक जीवन (Behavioral Traits of Mosquitoes)

मच्छर रात के समय ज्यादा सक्रिय होते हैं। उनकी आकर्षण शक्ति कार्बन डाइऑक्साइड, शरीर की गर्मी, और पसीने की गंध के प्रति होती है। मच्छरों की सूंघने की क्षमता बहुत तेज होती है, और वे दूर से ही किसी भी गर्म रक्त वाले जीव की उपस्थिति का पता लगा सकते हैं।

मच्छरों का वैज्ञानिक महत्व (Scientific Importance of Mosquitoes)

मच्छर केवल हमारे लिए परेशानी का कारण नहीं हैं, बल्कि ये वैज्ञानिक अध्ययन का एक प्रमुख विषय भी हैं। इनकी संरचना और व्यवहार को समझकर वैज्ञानिक बीमारियों के प्रसार को रोकने के उपायों पर काम कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, जीका वायरस और मलेरिया जैसी बीमारियों को फैलाने वाले मच्छरों पर नियंत्रण के लिए जीन एडिटिंग तकनीक का उपयोग किया जा रहा है।

मच्छरों का पर्यावरणीय महत्व (Environmental Importance of Mosquitoes)

जहाँ मच्छर बीमारियों का कारण बनते हैं, वहीं वे प्रकृति के पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा भी हैं। उनके लार्वा जलीय जीवों के लिए भोजन का स्रोत बनते हैं, और कुछ मच्छर परागण प्रक्रिया में भी योगदान करते हैं।

इस प्रकार, मच्छर छोटे मगर बेहद प्रभावशाली कीट हैं, जिनका जीवन और व्यवहार हमारी सेहत, पर्यावरण, और वैज्ञानिक शोध के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।

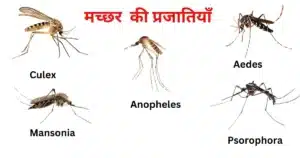

मच्छरों की प्रमुख प्रजातियाँ (Major Species of Mosquitoes)

मच्छरों की दुनिया बेहद विविधतापूर्ण है। वैज्ञानिकों के अनुसार, दुनिया में मच्छरों की 3,500 से अधिक प्रजातियाँ पाई जाती हैं। हालांकि, इन सभी में से कुछ ही प्रजातियाँ मानव जीवन के लिए खतरनाक साबित होती हैं। ये प्रजातियाँ बीमारियों को फैलाने में अहम भूमिका निभाती हैं और हर साल लाखों लोगों को प्रभावित करती हैं। नीचे मच्छरों की प्रमुख प्रजातियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है:

1. ऐनोफिलीस (Anopheles): मलेरिया फैलाने वाला मच्छर

ऐनोफिलीस मच्छर मलेरिया जैसी घातक बीमारी का मुख्य वाहक है। यह प्रजाति मुख्य रूप से गर्म और नम जलवायु वाले क्षेत्रों में पाई जाती है।

- विशेषताएँ: यह मच्छर अक्सर रात में सक्रिय रहता है और खून चूसने के लिए मानवों को काटता है।

- बीमारी: ऐनोफिलीस मच्छर मलेरिया परजीवी (प्लाज्मोडियम) को फैलाता है। इसके अलावा, यह अन्य बीमारियों जैसे कि फाइलेरिया का भी कारण बन सकता है।

- उदाहरण: भारत और अफ्रीका जैसे देशों में ऐनोफिलीस मच्छर के कारण मलेरिया एक प्रमुख स्वास्थ्य समस्या है।

2. ऐडीस (Aedes): डेंगू, चिकनगुनिया और जीका वायरस फैलाने वाला मच्छर

ऐडीस मच्छर का संबंध प्रमुख रूप से शहरी और अर्ध-शहरी क्षेत्रों से होता है। यह मच्छर दिन के समय ज्यादा सक्रिय रहता है और शरीर के खुले हिस्सों को काटता है।

- विशेषताएँ: ऐडीस मच्छर की पहचान उसके शरीर पर काले और सफेद धारियों से की जा सकती है। इसे “टाइगर मच्छर” के नाम से भी जाना जाता है।

- बीमारी: यह मच्छर डेंगू, चिकनगुनिया, जीका वायरस, और पीत ज्वर (Yellow Fever) जैसी बीमारियों के प्रसार में मुख्य भूमिका निभाता है।

- उदाहरण: भारत में मानसून के बाद डेंगू के मामलों में तेजी से वृद्धि होती है, जिसका मुख्य कारण ऐडीस मच्छर है।

3. क्यूलेक्स (Culex): फाइलेरिया और जापानी इंसेफेलाइटिस का वाहक

क्यूलेक्स मच्छर उन बीमारियों को फैलाने के लिए जाना जाता है, जो मानव शरीर पर दीर्घकालिक प्रभाव डालती हैं। यह मच्छर मुख्य रूप से गंदे और रुके हुए पानी में पाया जाता है।

- विशेषताएँ: यह मच्छर रात में अधिक सक्रिय होता है और आमतौर पर ग्रामीण इलाकों में पाया जाता है।

- बीमारी: क्यूलेक्स मच्छर हाथीपाँव (फाइलेरिया) और जापानी इंसेफेलाइटिस जैसी बीमारियों के प्रसार में अहम भूमिका निभाता है।

- उदाहरण: दक्षिण एशिया और दक्षिण-पूर्व एशिया में क्यूलेक्स मच्छरों के कारण हर साल हजारों लोग प्रभावित होते हैं।

4. अन्य प्रजातियाँ (Other Species)

- मैनसोनिया (Mansonia): यह मच्छर दुर्लभ बीमारियाँ फैलाने के लिए जाना जाता है, जो मुख्य रूप से पशुओं को प्रभावित करती हैं।

- साइफेलोटिक्स (Psorophora): यह बड़े आकार का मच्छर है, जो उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका में पाया जाता है। यह मनुष्यों को काटता है, लेकिन बीमारियाँ कम फैलाता है।

मच्छरों की विविधता और उनका महत्व

मच्छरों की विभिन्न प्रजातियाँ मानव जीवन पर अलग-अलग तरीकों से प्रभाव डालती हैं। जहाँ ऐनोफिलीस और ऐडीस जैसी प्रजातियाँ बीमारियों के प्रसार में अहम भूमिका निभाती हैं, वहीं कुछ प्रजातियाँ पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा बनकर अन्य जीवों के लिए भोजन का स्रोत होती हैं।

मच्छरों की पहचान करना और उनकी गतिविधियों को समझना न केवल वैज्ञानिकों के लिए, बल्कि आम लोगों के लिए भी जरूरी है ताकि समय पर बीमारियों से बचाव किया जा सके।

मच्छरों का जीवन चक्र (Life Cycle of Mosquitoes)

मच्छरों का जीवन चक्र बेहद रोचक और जटिल है। यह चार प्रमुख चरणों में पूरा होता है: अंडा (Egg), लार्वा (Larva), प्यूपा (Pupa), और वयस्क (Adult)। यह पूरी प्रक्रिया पानी पर निर्भर होती है, क्योंकि मच्छरों के शुरुआती तीन चरण पानी में ही पूरे होते हैं। यही कारण है कि रुके हुए पानी को हटाना मच्छरों के प्रसार को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका माना जाता है। आइए, इन चरणों को विस्तार से समझते हैं:

1. अंडा (Egg): जीवन की शुरुआत

मच्छर के जीवन चक्र की शुरुआत अंडे से होती है। मादा मच्छर अंडे देने के लिए स्थिर या रुके हुए पानी का चयन करती है।

- अंडे देने का स्थान: तालाब, नालियाँ, कूलर, गड्ढे में जमा पानी, फूलदान, या किसी भी अन्य स्थिर पानी वाले स्थान।

- अंडों की संख्या: एक मादा मच्छर एक बार में 100 से 300 अंडे दे सकती है।

- समय: अंडे 24 से 48 घंटों में लार्वा में बदल जाते हैं।

- विशेष बात: कुछ मच्छरों की प्रजातियाँ ऐसे अंडे देती हैं जो सूखी सतह पर भी महीनों तक जीवित रह सकते हैं और पानी में आने पर सक्रिय हो जाते हैं।

2. लार्वा (Larva): विकास का प्रारंभिक चरण

अंडों से निकलने के बाद मच्छर लार्वा के रूप में अपना जीवन शुरू करते हैं। इन्हें आमतौर पर “विगलर” (wiggler) कहा जाता है, क्योंकि ये पानी में लगातार हिलते-डुलते रहते हैं।

- रूप और आकार: लार्वा छोटे, पतले और कीड़े जैसे दिखते हैं।

- भोजन: ये पानी में मौजूद जैविक कण, बैक्टीरिया और शैवाल खाते हैं।

- श्वसन प्रक्रिया: लार्वा अपनी पीठ पर मौजूद श्वसन ट्यूब का उपयोग करके पानी की सतह पर सांस लेते हैं।

- समय: यह चरण 4 से 14 दिनों तक चलता है, जो तापमान और पानी की गुणवत्ता पर निर्भर करता है।

3. प्यूपा (Pupa): परिवर्तन का चरण

प्यूपा मच्छर के जीवन चक्र का तीसरा चरण है, जिसे “टंबलर” (tumbler) भी कहा जाता है। यह चरण लार्वा से वयस्क मच्छर में बदलने की प्रक्रिया का हिस्सा है।

- रूप: प्यूपा का आकार गोल और मोटा होता है।

- गतिविधि: प्यूपा इस चरण में भोजन नहीं करते हैं, लेकिन पानी में तैर सकते हैं और सतह पर सांस ले सकते हैं।

- समय: यह चरण 1 से 4 दिनों तक चलता है।

- महत्व: इस दौरान मच्छर के शरीर के सभी अंग जैसे पंख, पैर, और सूंड विकसित होते हैं।

4. वयस्क (Adult): पूर्ण विकसित मच्छर

प्यूपा से निकलने के बाद मच्छर वयस्क बन जाता है और पानी की सतह से उड़ने के लिए तैयार होता है।

- पहला दिन: वयस्क मच्छर अपने पंखों को सूखने और मजबूती प्राप्त करने के लिए कुछ घंटे लेता है।

- भोजन: नर मच्छर पौधों के रस और फूलों के पराग पर निर्भर रहते हैं, जबकि मादा मच्छर अंडे देने के लिए रक्त चूसती है।

- जीवनकाल: एक मच्छर का औसत जीवनकाल 2 से 4 सप्ताह होता है। मादा मच्छर नर की तुलना में अधिक समय तक जीवित रहती है।

पानी और मच्छरों का गहरा संबंध

मच्छरों का जीवन चक्र पूरी तरह पानी पर निर्भर करता है। मच्छरों की संख्या बढ़ाने में रुका हुआ पानी एक अहम भूमिका निभाता है। यही कारण है कि पानी की सफाई और रोकथाम मच्छरों को नियंत्रित करने का सबसे सरल और प्रभावी तरीका है।

- उदाहरण: यदि घर के बाहर किसी गड्ढे में पानी जमा हो जाए और उसे लंबे समय तक साफ न किया जाए, तो वह मच्छरों के अंडे देने और उनकी संख्या बढ़ाने का मुख्य स्थान बन सकता है।

मच्छरों का जीवन चक्र, जो अंडे से शुरू होकर वयस्क बनने तक चार चरणों में पूरा होता है, हमारे पर्यावरण और स्वास्थ्य दोनों पर गहरा प्रभाव डालता है। पानी में रुके हुए किसी भी चरण को समाप्त करके मच्छरों की संख्या को नियंत्रित किया जा सकता है। इसीलिए, पानी को जमा होने से रोकें और अपने परिवेश को साफ रखें, ताकि मच्छरों और उनसे जुड़ी बीमारियों से बचा जा सके।

मच्छरों का मानव जीवन पर प्रभाव (Impact of Mosquitoes on Human Life)

मच्छर केवल एक छोटे कीट नहीं हैं; यह मानव जीवन पर गहरे और व्यापक प्रभाव डालते हैं। इनका प्रभाव न केवल स्वास्थ्य पर पड़ता है, बल्कि आर्थिक, सामाजिक और मानसिक तनाव का भी कारण बनता है। मच्छरों के कारण होने वाली बीमारियाँ दुनियाभर में लाखों लोगों को प्रभावित करती हैं। आइए, मच्छरों के मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों को विस्तार से समझते हैं।

मच्छरजनित बीमारियाँ (Mosquito-Borne Diseases)

मच्छर कई खतरनाक बीमारियों के वाहक होते हैं। ये बीमारियाँ न केवल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं, बल्कि इनका इलाज भी महंगा और समय-consuming होता है। मच्छरों द्वारा फैलाए जाने वाली प्रमुख बीमारियाँ निम्नलिखित हैं:

1. मलेरिया (Malaria):

- कारण: मलेरिया का मुख्य कारण ऐनोफिलीस मच्छर है, जो प्लाज्मोडियम परजीवी को मानव शरीर में फैलाता है।

- लक्षण: बुखार, ठंड लगना, सिरदर्द, और थकान।

- प्रभाव: मलेरिया हर साल लाखों लोगों को प्रभावित करता है, खासतौर पर अफ्रीका और दक्षिण एशिया में।

- उदाहरण: 2021 में, भारत में मलेरिया के 4 लाख से अधिक मामले दर्ज किए गए।

2. डेंगू और चिकनगुनिया (Dengue and Chikungunya):

- कारण: इन बीमारियों का मुख्य वाहक ऐडीस मच्छर है, जिसे “टाइगर मच्छर” भी कहा जाता है।

- लक्षण: डेंगू में तेज बुखार, त्वचा पर लाल चकत्ते, और प्लेटलेट्स की कमी होती है, जबकि चिकनगुनिया में जोड़ों का दर्द और सूजन प्रमुख लक्षण हैं।

- उदाहरण: 2020 में भारत के कई राज्यों में डेंगू के प्रकोप से अस्पतालों में भीड़ बढ़ गई, और हजारों लोग गंभीर रूप से प्रभावित हुए।

3. जीका वायरस (Zika Virus):

- कारण: जीका वायरस भी ऐडीस मच्छर के कारण फैलता है।

- प्रभाव: यह बीमारी विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं के लिए खतरनाक होती है, क्योंकि यह अजन्मे शिशु में माइक्रोसेफेली (छोटे सिर वाला जन्म दोष) का कारण बन सकती है।

- उदाहरण: 2015-16 के दौरान जीका वायरस का प्रकोप ब्राज़ील और अन्य लैटिन अमेरिकी देशों में व्यापक रूप से देखा गया।

4. फाइलेरिया (Elephantiasis) और जापानी इंसेफेलाइटिस:

- कारण: क्यूलेक्स मच्छर इन बीमारियों को फैलाने के लिए जिम्मेदार होते हैं।

- लक्षण: फाइलेरिया में शरीर के अंगों में सूजन होती है, जबकि जापानी इंसेफेलाइटिस में मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ता है।

- उदाहरण: ग्रामीण भारत में फाइलेरिया के कई मामले देखे गए हैं, जो दीर्घकालिक विकलांगता का कारण बनते हैं।

आर्थिक और सामाजिक प्रभाव (Economic and Social Impact)

मच्छरों के कारण न केवल व्यक्तिगत स्वास्थ्य प्रभावित होता है, बल्कि इसका व्यापक आर्थिक और सामाजिक प्रभाव भी पड़ता है।

1. स्वास्थ्य सेवाओं पर आर्थिक दबाव:

- मच्छरों द्वारा फैलाए जाने वाली बीमारियों के इलाज में हर साल अरबों रुपए खर्च होते हैं। इसमें अस्पताल के बिल, दवाइयाँ, और मच्छर-रोधी उपायों पर होने वाला खर्च शामिल है।

- उदाहरण: 2020 में भारत में डेंगू और मलेरिया के मामलों के इलाज पर भारी धनराशि खर्च हुई, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं पर अतिरिक्त दबाव पड़ा।

2. उत्पादकता में कमी:

- मच्छरजनित बीमारियाँ लोगों की काम करने की क्षमता को प्रभावित करती हैं। जब लोग बीमार होते हैं, तो वे काम पर नहीं जा पाते, जिससे उनकी उत्पादकता और आय दोनों पर असर पड़ता है।

- उदाहरण: डेंगू या मलेरिया से पीड़ित व्यक्ति को औसतन 10-15 दिन आराम की आवश्यकता होती है, जिससे उसकी आय प्रभावित होती है।

3. पर्यटन उद्योग पर प्रभाव:

- मच्छरों के कारण फैलने वाली बीमारियाँ पर्यटन उद्योग को भी प्रभावित करती हैं। पर्यटक ऐसे स्थानों पर जाने से बचते हैं, जहाँ मलेरिया, डेंगू या अन्य बीमारियों का खतरा अधिक होता है।

- उदाहरण: कई अफ्रीकी देशों में मलेरिया का डर होने के कारण पर्यटक वहाँ जाने से हिचकिचाते हैं।

4. मानसिक तनाव और सामाजिक असुरक्षा:

- मच्छरों के काटने और उनकी बीमारियों के प्रसार का डर लोगों में मानसिक तनाव और चिंता का कारण बनता है।

- इसके अलावा, बीमारियों के बढ़ने से सामुदायिक जीवन पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। लोग बीमारियों के डर से सामाजिक मेलजोल से बचने लगते हैं।

मच्छरों का मानव जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। ये छोटे कीट बीमारियों का प्रसार करके न केवल स्वास्थ्य सेवाओं पर भारी दबाव डालते हैं, बल्कि आर्थिक और सामाजिक समस्याओं को भी जन्म देते हैं। इनसे बचाव के लिए जागरूकता बढ़ाना, साफ-सफाई रखना, और मच्छरों की संख्या नियंत्रित करने के उपाय अपनाना बेहद जरूरी है। यदि समय पर इनसे बचाव के कदम उठाए जाएँ, तो न केवल बीमारियों को रोका जा सकता है, बल्कि समाज पर मच्छरों के कारण होने वाले आर्थिक और सामाजिक दबाव को भी कम किया जा सकता है।

मच्छरों के प्राकृतिक पारिस्थितिकी में भूमिका (Role of Mosquitoes in the Ecosystem)

मच्छर भले ही मानव जीवन के लिए अनेक समस्याएँ पैदा करते हों, लेकिन पारिस्थितिकी तंत्र में इनकी भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये छोटे कीट कई प्राकृतिक प्रक्रियाओं में योगदान करते हैं और पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित बनाए रखने में मदद करते हैं। इनका प्रभाव भोजन श्रृंखला और परागण जैसी प्रक्रियाओं में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है।

1. भोजन श्रृंखला में भूमिका (Role in the Food Chain):

मच्छरों का भोजन श्रृंखला में महत्वपूर्ण स्थान है। इनका हर चरण (लार्वा से लेकर वयस्क तक) विभिन्न जीवों के लिए भोजन का स्रोत बनता है।

लार्वा के रूप में योगदान:

- मच्छरों के लार्वा पानी में रहने वाले कई जीवों के लिए एक प्रमुख आहार स्रोत हैं।

- मछलियाँ: मच्छरों के लार्वा मछलियों के लिए एक आसान और पोषक भोजन हैं। उदाहरण के लिए, गप्पी मछलियाँ (guppy fish) और गैंबूसिया मछलियाँ (mosquitofish) विशेष रूप से मच्छरों के लार्वा खाती हैं।

- अन्य जलीय जीव: ड्रैगनफ्लाई और डैम्सलफ्लाई जैसे जलीय कीड़े और उनके लार्वा भी मच्छरों के लार्वा का शिकार करते हैं।

वयस्क मच्छर के रूप में योगदान:

- वयस्क मच्छर कई पक्षियों, चमगादड़ों, मेंढकों और मकड़ियों के लिए भोजन का स्रोत हैं।

- पक्षी: स्विफ्ट्स और स्वॉलोज़ जैसे पक्षी वयस्क मच्छरों का शिकार करते हैं।

- चमगादड़: मच्छरों की सबसे बड़ी शिकारी प्रजातियों में चमगादड़ शामिल हैं, जो रात में सक्रिय होकर मच्छरों की संख्या को नियंत्रित करने में मदद करते हैं।

पर्यावरण संतुलन:

मच्छरों की उपस्थिति से उनके शिकारियों को भोजन मिलता है, जिससे पूरी पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता बनी रहती है।

2. परागण में योगदान (Pollination Contribution):

मच्छरों का योगदान केवल भोजन श्रृंखला तक सीमित नहीं है; वे परागण में भी भूमिका निभाते हैं। हालांकि, यह भूमिका अन्य परागणकर्ताओं (जैसे मधुमक्खियाँ और तितलियाँ) की तुलना में कम है, लेकिन फिर भी कुछ पौधों के लिए महत्वपूर्ण है।

पौधों का रस चूसना:

- नर मच्छर और मादा मच्छर (जो खून नहीं चूसते) मुख्य रूप से फूलों के रस और पौधों के सैप पर निर्भर रहते हैं।

- रस चूसने के दौरान मच्छर पराग कणों को एक फूल से दूसरे फूल तक ले जाते हैं, जिससे परागण प्रक्रिया में मदद मिलती है।

विशेष पौधों के लिए मच्छर:

- कुछ पौधे जैसे कि ऑर्किड और एक्वाटिक प्लांट्स परागण के लिए मच्छरों पर निर्भर होते हैं।

- उदाहरण: अंटार्कटिका क्षेत्र में पाए जाने वाले कुछ दुर्लभ फूल मच्छरों के माध्यम से ही परागित होते हैं।

महत्व:

मच्छरों के इस योगदान से फूलों के विकास और उनके बीजों के उत्पादन में वृद्धि होती है। यह वनस्पति जीवन को बनाए रखने में सहायक है, जो पारिस्थितिकी तंत्र की नींव है।

3. अन्य पर्यावरणीय योगदान (Other Environmental Contributions):

मच्छरों के अप्रत्यक्ष प्रभाव भी पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित करते हैं।

- पोषक चक्र: मच्छरों के मरने के बाद उनके शरीर मिट्टी और पानी में विघटित होकर पोषक तत्व प्रदान करते हैं।

- आबादी नियंत्रण: मच्छरों का जीवन चक्र उनके शिकारियों और अन्य जलीय जीवों की आबादी को संतुलित बनाए रखता है।

मच्छरों और मानव जीवन के बीच संतुलन:

हालाँकि मच्छरों के कारण कई स्वास्थ्य समस्याएँ उत्पन्न होती हैं, लेकिन इन्हें पूरी तरह से खत्म करना पारिस्थितिकी तंत्र के लिए नुकसानदायक हो सकता है।

- उदाहरण: अगर मच्छरों की संख्या में अचानक कमी हो जाए, तो उन जीवों की आबादी भी कम हो सकती है, जो मच्छरों पर निर्भर रहते हैं।

- समाधान: मच्छरों की संख्या को नियंत्रित करना, विशेष रूप से रोग फैलाने वाली प्रजातियों को, एक बेहतर तरीका है बजाय इन्हें पूरी तरह से समाप्त करने के।

मच्छर पारिस्थितिकी तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। भोजन श्रृंखला में उनका योगदान और परागण प्रक्रिया में उनकी भूमिका प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने में सहायक है। मच्छरों को पूरी तरह से खत्म करने के बजाय उनकी संख्या और उनकी प्रजातियों को नियंत्रित करने के उपाय करना बेहतर होगा, ताकि मानव जीवन और पर्यावरण दोनों को सुरक्षित रखा जा सके।

मच्छरों से बचाव और नियंत्रण (Prevention and Control of Mosquitoes)

मच्छरों के कारण फैलने वाली बीमारियाँ जैसे डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा हैं। इन्हें रोकने के लिए व्यक्तिगत स्तर पर सावधानियाँ बरतना और सामूहिक स्तर पर उपाय करना आवश्यक है। मच्छरों से बचाव और नियंत्रण के लिए विभिन्न घरेलू उपायों, उपकरणों, और सरकारी प्रयासों को समझना जरूरी है।

1. घरेलू उपाय (Home Remedies)

घरों में मच्छरों को रोकने के लिए पारंपरिक और प्राकृतिक तरीकों का उपयोग प्रभावी हो सकता है। ये उपाय सरल, सस्ते और हर किसी के लिए उपलब्ध हैं।

(a) खिड़कियों और दरवाजों पर जाली लगाना:

- मच्छरों को घर के अंदर आने से रोकने का सबसे आसान तरीका खिड़कियों और दरवाजों पर महीन जाली लगाना है।

- लाभ: यह न केवल मच्छरों को रोकता है, बल्कि अन्य कीड़ों से भी सुरक्षा प्रदान करता है।

(b) लेमनग्रास और नीम का तेल:

- मच्छरों को भगाने के लिए प्राकृतिक तेलों जैसे लेमनग्रास, नीम, और लैवेंडर का उपयोग किया जा सकता है।

- उपयोग: इन तेलों को त्वचा पर हल्के से लगाएं या इन्हें जलाकर घर में धुआं करें।

- उदाहरण: नीम का तेल और नारियल तेल मिलाकर शरीर पर लगाने से मच्छर दूर रहते हैं।

(c) रुके हुए पानी को साफ करना:

- मच्छरों का प्रजनन मुख्य रूप से रुके हुए पानी में होता है। घर के आसपास, कूलर, बर्तन, गमले, और नालियों में पानी जमा न होने दें।

- उपाय: हर हफ्ते रुके हुए पानी को साफ करें और नालियों में मिट्टी का तेल या मच्छर-रोधी पाउडर डालें।

(d) घरेलू धुएँ का उपयोग:

- नीम के पत्ते और नारियल की छाल का धुआँ: मच्छरों को भगाने के लिए प्राचीन समय से यह घरेलू उपाय उपयोगी रहा है।

2. मच्छर-रोधी उपकरण (Mosquito-Repellent Devices)

वर्तमान समय में तकनीकी उपकरण मच्छरों से बचाव में मददगार हैं। ये उपकरण प्रभावी और लंबे समय तक सुरक्षा प्रदान करते हैं।

(a) इलेक्ट्रिक मच्छर मारने वाले उपकरण:

- इलेक्ट्रिक मच्छर मारने वाले उपकरण मच्छरों को बिजली के झटके से मारते हैं।

- उपयोग: इन्हें घर, कार्यालय, और अन्य जगहों पर आसानी से उपयोग किया जा सकता है।

- लाभ: यह उपकरण रसायनों के उपयोग के बिना मच्छरों से बचाव करता है।

(b) मच्छरदानी (Mosquito Net):

- सोते समय मच्छरों के काटने से बचने का सबसे सुरक्षित और पारंपरिक तरीका मच्छरदानी का उपयोग है।

- उपयोग: विशेष रूप से बच्चों और बुजुर्गों के लिए यह उपाय बेहद प्रभावी है।

- लाभ: मच्छरदानी के अंदर सोने से बिना किसी दवा या रसायन के मच्छरों से सुरक्षा मिलती है।

(c) मच्छर-रोधी स्प्रे और क्रीम:

- बाजार में उपलब्ध विभिन्न मच्छर-रोधी स्प्रे और क्रीम मच्छरों को दूर रखने में मदद करते हैं।

- उपयोग: इन्हें त्वचा पर लगाकर या कमरे में छिड़काव करके मच्छरों को दूर रखा जा सकता है।

- उदाहरण: ओडोमॉस, ऑलआउट, और गुडनाइट जैसे उत्पाद मच्छरों से बचाने में कारगर हैं।

3. सरकारी योजनाएँ और जागरूकता (Government Schemes and Awareness)

मच्छरों के कारण होने वाली बीमारियों को रोकने के लिए सरकारें राष्ट्रीय और स्थानीय स्तर पर अनेक योजनाएँ और जागरूकता कार्यक्रम चलाती हैं।

(a) जागरूकता अभियान:

- सरकारें टीवी, रेडियो, सोशल मीडिया, और अन्य माध्यमों से जागरूकता अभियान चलाती हैं।

- उदाहरण: “डेंगू से बचाव, 10 मिनट का योगदान” जैसे अभियान लोगों को हर हफ्ते रुके हुए पानी को साफ करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।

(b) दवाओं और उपकरणों का वितरण:

- मलेरिया और डेंगू से प्रभावित क्षेत्रों में सरकारें मच्छरदानी, मच्छर-रोधी क्रीम, और कीटनाशकों का मुफ्त वितरण करती हैं।

- उदाहरण: राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम (National Malaria Control Program) के तहत मच्छरों के प्रजनन स्थलों पर दवाओं का छिड़काव किया जाता है।

(c) स्वास्थ्य केंद्र और इलाज सुविधाएँ:

- सरकारें डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया के मरीजों के इलाज के लिए विशेष स्वास्थ्य केंद्र स्थापित करती हैं।

- लाभ: इन सुविधाओं के माध्यम से लोगों को समय पर इलाज और जरूरी दवाइयाँ मिलती हैं।

(d) स्कूलों और संस्थानों में जागरूकता:

- स्कूलों में बच्चों को मच्छरों के खतरों और उनसे बचाव के तरीकों के बारे में सिखाया जाता है

मच्छरों से बचाव और नियंत्रण केवल व्यक्तिगत उपायों से संभव नहीं है। यह सामूहिक जागरूकता और सरकारी प्रयासों का संयोजन है जो इन खतरनाक कीटों के प्रभाव को कम कर सकता है। घरेलू उपायों और आधुनिक तकनीकी उपकरणों का उपयोग करके मच्छरों से बचाव किया जा सकता है, जबकि सरकार की योजनाएँ इस दिशा में व्यापक स्तर पर मदद करती हैं। साफ-सफाई बनाए रखना, जागरूकता फैलाना, और मच्छरों को पनपने से रोकना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए।

भविष्य में मच्छरों से निपटने के उपाय (Future Solutions)

मच्छरों से होने वाली बीमारियों के बढ़ते खतरे को देखते हुए, वैज्ञानिक और शोधकर्ता नई-नई तकनीकों और उपायों पर काम कर रहे हैं। भविष्य में मच्छरों की आबादी को नियंत्रित करने और उनसे फैलने वाली बीमारियों को खत्म करने के लिए कई आधुनिक दृष्टिकोण विकसित किए जा रहे हैं। इनमें जैविक नियंत्रण, जीन एडिटिंग, नई वैक्सीन और दवाइयों का विकास शामिल है। ये उपाय न केवल मच्छरों की समस्या को कम करने में मदद करेंगे, बल्कि पर्यावरणीय संतुलन को बनाए रखने में भी सहायक होंगे।

1. जैविक नियंत्रण और जीन एडिटिंग (Biological Control and Gene Editing)

मच्छरों की प्रजनन क्षमता और उनकी आबादी को नियंत्रित करने के लिए जैविक नियंत्रण और जीन एडिटिंग को भविष्य की प्रभावी तकनीकों के रूप में देखा जा रहा है।

(a) जैविक नियंत्रण (Biological Control):

- जैविक नियंत्रण में ऐसे प्राकृतिक शत्रुओं का उपयोग किया जाता है, जो मच्छरों की संख्या को कम करने में मदद करते हैं।

- प्राकृतिक शिकारी:

- मछलियाँ: गैंबूसिया और गप्पी मछलियाँ मच्छरों के लार्वा खाकर उनकी संख्या नियंत्रित करती हैं।

- ड्रैगनफ्लाई: यह मच्छरों के लार्वा और वयस्क दोनों को खाकर मच्छरों की आबादी घटाने में सहायक है।

- बैक्टीरिया:

- वोल्बाशिया (Wolbachia) नामक बैक्टीरिया का उपयोग मच्छरों के प्रजनन में बाधा डालने के लिए किया जा रहा है। इस बैक्टीरिया को मच्छरों में इंजेक्ट किया जाता है, जिससे मच्छर बीमारियों को फैलाने में अक्षम हो जाते हैं।

(b) जीन एडिटिंग (Gene Editing):

- CRISPR तकनीक:

- जीन एडिटिंग तकनीक का उपयोग मच्छरों की प्रजनन क्षमता को नियंत्रित करने के लिए किया जा रहा है।

- इसमें मच्छरों के जीनोम (DNA) को इस प्रकार संशोधित किया जाता है कि वे अंडे देने में सक्षम न हों या उनकी जीवन अवधि कम हो जाए।

- ‘स्टरल मच्छर’ तकनीक:

- इस तकनीक में नर मच्छरों को बाँझ बनाया जाता है और फिर उन्हें प्राकृतिक वातावरण में छोड़ा जाता है। जब ये नर मच्छर मादा मच्छरों के साथ संभोग करते हैं, तो उनकी प्रजनन प्रक्रिया विफल हो जाती है, जिससे मच्छरों की आबादी धीरे-धीरे कम हो जाती है।

फायदे:

- इन तकनीकों से मच्छरों की संख्या को नियंत्रित करने में सफलता मिल सकती है, बिना पर्यावरण को नुकसान पहुँचाए।

- मच्छरों की उन प्रजातियों को लक्षित किया जा सकता है जो बीमारियाँ फैलाने के लिए जिम्मेदार हैं।

2. नई वैक्सीन और दवाइयाँ (New Vaccines and Medicines)

डेंगू, मलेरिया, और अन्य मच्छरजनित बीमारियों से निपटने के लिए वैक्सीन और दवाइयों का विकास तेजी से हो रहा है।

(a) मलेरिया के लिए वैक्सीन:

- RTS,S वैक्सीन:

- यह मलेरिया के खिलाफ विकसित पहली वैक्सीन है, जो प्लास्मोडियम फाल्सीपेरम परजीवी के संक्रमण को रोकने में मदद करती है।

- विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने इसे 2021 में मलेरिया के लिए मान्यता दी।

- नए वैक्सीन: वैज्ञानिक अब अधिक प्रभावी वैक्सीन विकसित करने पर काम कर रहे हैं, जो मलेरिया के सभी प्रकारों के खिलाफ सुरक्षा प्रदान कर सके।

(b) डेंगू के लिए वैक्सीन:

- डेंगवाक्सिया (Dengvaxia):

- यह डेंगू के चारों प्रकार (serotypes) के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करने वाली पहली वैक्सीन है।

- हालांकि, इसे केवल उन्हीं लोगों के लिए सिफारिश की जाती है, जिन्हें पहले डेंगू हो चुका हो।

- नई पीढ़ी के वैक्सीन का विकास चल रहा है, जो सभी लोगों के लिए सुरक्षित और प्रभावी होगा।

(c) अन्य बीमारियों के लिए शोध:

- जीका वायरस, चिकनगुनिया, और जापानी इंसेफेलाइटिस जैसी बीमारियों के लिए भी नई वैक्सीन और एंटीवायरल दवाइयों पर शोध जारी है।

- भविष्य में मल्टी-पर्पज वैक्सीन उपलब्ध हो सकती है, जो मच्छरों से फैलने वाली कई बीमारियों को एक साथ रोक सके।

3. स्मार्ट तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (Smart Technology and Artificial Intelligence)

- मच्छर पहचानने वाले डिवाइस: ऐसे उपकरण विकसित हो रहे हैं, जो मच्छरों की प्रजातियों की पहचान करके लक्षित उपाय सुझा सकते हैं।

- ड्रोन तकनीक: ड्रोन्स का उपयोग मच्छरों के प्रजनन स्थलों की पहचान करने और कीटनाशकों का छिड़काव करने के लिए किया जा रहा है।

- AI आधारित निगरानी: मच्छरों की गतिविधियों और आबादी की निगरानी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया जा रहा है।

भविष्य में मच्छरों से निपटने के उपाय आधुनिक विज्ञान और तकनीकी प्रगति पर निर्भर होंगे। जैविक नियंत्रण, जीन एडिटिंग, और वैक्सीन के विकास से न केवल मच्छरों की समस्या को नियंत्रित किया जा सकेगा, बल्कि इनसे होने वाली बीमारियों को भी समाप्त किया जा सकेगा। स्मार्ट तकनीकों और जागरूकता अभियानों के साथ, हम एक ऐसे भविष्य की ओर बढ़ सकते हैं जहाँ मच्छरों का मानव जीवन पर नकारात्मक प्रभाव कम से कम हो।

निष्कर्ष (Conclusion)

मच्छरों से बचाव के लिए हमें व्यक्तिगत और सामूहिक प्रयास करने होंगे। स्वच्छता अपनाकर और जागरूक रहकर हम मच्छरों के प्रभाव को कम कर सकते हैं। याद रखें, “रुका हुआ पानी ही मच्छरों का घर है।”

तो आज ही अपने आस-पास सफाई करें और मच्छरों को दूर भगाएँ।